一、pH 值:水质的隐形指挥官

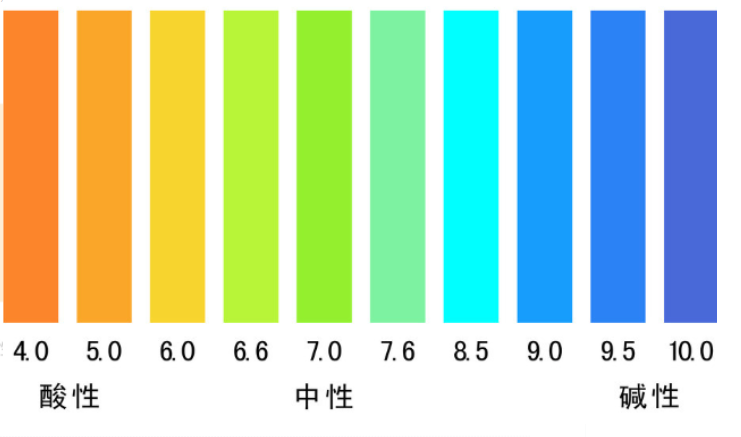

在探讨酸碱度对水质的影响前,我们得先搞清楚一个关键概念 ——pH 值。pH 值是衡量水体酸碱度的一把精准 “尺子”,其范围从 0 到 14 ,数值为 7 时,水体呈中性;小于 7,水体偏酸性;大于 7,则水体显碱性。别小看这看似简单的数字,它就像一位隐形的指挥官,悄无声息却又至关重要地操控着水质的方方面面。

天然水体的 pH 值可不是一成不变的,它受到地质、气候、生物活动等诸多因素的共同影响,时刻处于动态变化之中。就拿我国不同地域的水体来说,南方地区降水丰富,地表水长期受到酸性降水的影响,再加上土壤中富含的铁、铝等氧化物在酸性条件下的溶解,使得南方地表水多呈现微酸性,pH 值通常在 6.5 - 7.0 这个区间。而北方地区,土壤和岩石中含有较多的碳酸钙等碱性物质,地下水在与这些物质长期接触过程中,溶解了部分碱性成分,所以北方地下水常常显弱碱性,pH 值一般在 7.0 - 8.0。

二、水质的 “酸碱战场”

1. 水生生物的生死线

酸碱度对于水生生物而言,无疑是一条生死攸关的 “警戒线” 。当水体 pH 值低于 6.5,酸性逐渐增强,就如同打开了 “潘多拉魔盒”,一系列危机接踵而至。对鱼类来说,酸性水质会无情地腐蚀它们的鳃部组织,使其气体交换功能严重受损,出现呼吸困难的症状。与此同时,水体中原本毒性较低的硫化氢,在酸性环境下毒性会急剧飙升,轻而易举地穿透鱼的鳃和皮肤,进入血液循环系统,干扰细胞呼吸,导致鱼类免疫力大幅下降,更容易受到疾病的侵袭。若酸性进一步加剧,pH 值低于 5,鱼类的生存将面临严峻挑战,大规模死亡的悲剧极有可能发生。美国某湖泊曾因周边工厂排放酸性废水,致使湖水 pH 值降至 5 以下,短短数周内,湖中大量鱼类死亡,原本生机勃勃的湖泊瞬间变得死寂沉沉。

而当水体 pH 值高于 8.5,碱性增强,同样会拉响警报。此时,水体中的氨氮会大量转化为剧毒的分子氨,这种物质具有极强的脂溶性,能够迅速穿透鱼类的鳃和皮肤,直接进入血液,导致鱼类氨中毒。中毒后的鱼类会出现焦躁不安、呼吸困难、抽搐等症状,严重时在短时间内就会死亡。碱性过强的水体还会为蓝藻的暴发性繁殖创造条件,大量蓝藻聚集在一起形成水华,不仅会消耗水中大量的溶解氧,还会释放出藻毒素,对水生生物的生存构成双重威胁。我国滇池在过去一段时间,由于水体富营养化以及 pH 值偏碱性,蓝藻水华频繁爆发,导致滇池水质恶化,水生生物种类和数量急剧减少。

2. 化学物质的 “变形记”

酸碱度的变化还会促使水中化学物质发生奇妙的 “变形”,进而对水质产生深远影响。在酸性环境中,重金属如铅、汞、镉等的溶解度会显著上升,它们会从原本相对稳定的化合物形态中释放出来,以离子态存在于水体中,这大大增加了重金属在水体中的迁移性和生物可利用性,更容易被水生生物吸收,通过食物链的富集作用,最终威胁到人类的健康。就像在一些受酸性矿山废水污染的河流中,水中铅、汞等重金属含量严重超标,周边居民长期饮用被污染的水,导致出现各种健康问题。铝离子的浓度也会随着酸性增强而增加,高浓度的铝离子对水生生物具有明显的毒性,会影响它们的神经系统、骨骼发育等,还可能导致鱼类的行为异常,如失去方向感、摄食减少等。

碱性环境下,化学物质也不甘示弱,纷纷 “变身”。水中的钙、镁离子在碱性条件下更容易结合形成碳酸钙、氢氧化镁等沉淀,也就是我们日常生活中常见的水垢。这些水垢不仅会在水管、热水器等设备中大量堆积,降低设备的使用寿命和工作效率,还会影响水的口感,使水变得苦涩难咽。碱性水质还会降低余氯的消毒效果,余氯是自来水常用的消毒剂,在碱性条件下,余氯会更快地分解,无法有效杀灭水中的细菌、病毒等微生物,增加了饮用水的安全风险。

3. 生态系统的多米诺效应

水体酸碱度失衡如同推倒了生态系统的 “多米诺骨牌”,会引发一系列连锁反应,对整个生态系统的稳定造成严重破坏。

酸碱度的变化会直接打破水体原本的自净能力。硝化细菌作为水体自净过程中的关键微生物,在适宜的酸碱度环境下,它们能够将水中的氨氮转化为亚硝酸盐,再进一步转化为硝酸盐,从而降低氨氮对水生生物的毒性。但当 pH 值超出硝化细菌的适宜范围,无论是酸性过强还是碱性过强,都会抑制它们的活性,甚至导致其死亡。这使得氨氮无法被有效转化,在水体中大量积累,加速水质恶化。

藻类作为水体生态系统中的初级生产者,对酸碱度的变化也极为敏感。不同种类的藻类对 pH 值的适应范围各不相同,当水体酸碱度发生改变时,藻类的种群结构会发生显著变化。在酸性水体中,一些嗜酸藻类可能会大量繁殖,而在碱性水体中,耐碱藻类则会占据优势。这种藻类种群的更替会进一步影响水体中的溶解氧水平,因为不同藻类的光合作用效率和产氧能力存在差异。一些藻类过度繁殖还可能引发水华或赤潮等生态灾害,消耗大量溶解氧,造成水体缺氧,导致水生生物因窒息而死亡,整个水体生态系统的平衡被彻底打破。

三、人类生活的 “酸碱答卷”

1. 饮用水安全红线

饮用水的酸碱度直接关系到我们的身体健康,是我们生活中不容忽视的重要问题。我国明确规定,饮用水的 pH 值必须严格控制在 6.5 - 8.5 这个安全区间内。这一标准可不是随意制定的,它背后有着深刻的科学依据和大量的实践经验支撑。

长期饮用 pH 值低于 6.5 的酸性水,就如同给家中的水管埋下了一颗 “定时炸弹”。酸性水具有较强的腐蚀性,会逐渐侵蚀水管内壁,导致管道老化、破损,使用寿命大幅缩短。更为严重的是,在腐蚀过程中,水管中的重金属如铅、锌、铜等会大量析出,溶解到水中。当我们饮用这样的水时,重金属就会随之进入人体,在体内不断积累,对神经系统、免疫系统、生殖系统等造成严重损害,引发记忆力减退、免疫力下降、不孕不育等一系列健康问题。曾经在某地区,由于当地水源受到酸性污染,居民长期饮用酸性超标的水,一段时间后,许多人出现了头晕、乏力、关节疼痛等症状,经检测,体内重金属含量严重超标,对居民的身体健康造成了极大的威胁。

而 pH 值高于 8.5 的碱性水,同样存在隐患。碱性水可能会对我们的皮肤产生刺激,尤其是对于皮肤敏感的人群,使用碱性水洗脸、洗澡后,皮肤会变得干燥、瘙痒,甚至出现红肿、脱皮等过敏症状。长期饮用碱性水,还会影响消化系统的正常功能,干扰胃酸的分泌,导致消化不良、胃痛、胃胀等问题。有研究表明,长期饮用碱性过强的水,还可能增加泌尿系统结石的发病风险,因为碱性环境有利于钙、镁等矿物质形成结晶,在肾脏、膀胱等部位逐渐聚集,最终形成结石。

2. 农业与工业的双重挑战

酸碱度的影响在农业和工业领域也极为显著,给这两大产业带来了诸多挑战。

在农业灌溉中,水质的酸碱度犹如一把双刃剑,直接左右着农作物的生长命运。当灌溉水的 pH 值失衡时,就会给土壤和作物带来一系列 “连锁反应”。酸性过强的灌溉水,会使土壤中的铝、铁等元素溶解度大幅增加,这些过量溶解的元素对农作物来说往往是有毒的,它们会抑制作物根系的生长和发育,导致根系变黑、腐烂,影响作物对水分和养分的吸收。土壤中的有益微生物,如根瘤菌、硝化细菌等,也会因酸性环境而受到抑制,无法正常发挥作用,从而破坏土壤的生态平衡,降低土壤肥力。碱性过强的灌溉水同样不容小觑,它会使土壤中的钙离子大量沉淀,导致土壤板结,通气性和透水性变差,根系无法正常呼吸和伸展。碱性水质还会影响土壤中磷、铁、锌等微量元素的有效性,使作物出现缺素症状,如叶片发黄、矮小瘦弱、开花结果减少等,最终导致农作物产量大幅下降。在一些盐碱地地区,由于灌溉水碱性偏高,加上不合理的灌溉方式,土壤盐碱化问题日益严重,许多原本肥沃的农田逐渐变得荒芜,农作物颗粒无收。

工业用水的酸碱度同样至关重要,它关乎着生产设备的寿命和生产成本的高低。酸性水对工业设备具有很强的腐蚀性,就像一把锋利的 “腐蚀刀”,会迅速侵蚀金属管道、反应釜、冷凝器等设备的内壁。随着时间的推移,设备的壁厚逐渐变薄,强度降低,最终可能导致设备泄漏、破裂,引发安全事故。频繁更换被腐蚀的设备,不仅需要耗费大量的资金,还会影响生产的连续性,造成生产停滞,给企业带来巨大的经济损失。碱性水虽然腐蚀性相对较弱,但它容易在设备内部结垢。当碱性水中的钙、镁等离子与水中的碳酸根、氢氧根等结合时,就会形成碳酸钙、氢氧化镁等难溶性沉淀,这些沉淀附着在设备内壁上,逐渐积累形成厚厚的水垢。水垢的导热性能极差,会严重影响设备的传热效率,导致能源消耗大幅增加。为了清除这些水垢,企业需要定期对设备进行清洗维护,这不仅增加了人力、物力成本,还会缩短设备的使用寿命。在热电厂中,锅炉用水如果碱性过高,产生的水垢会使锅炉的热效率降低,燃料消耗增加,同时还可能引发爆管等安全事故,严重威胁生产安全和企业的经济效益。

四、守护水质的 “酸碱平衡术”

1. 精准监测是关键

要守护好水质的 “酸碱平衡”,精准监测 PH测定仪是重中之重。在各类水体监测手段中,pH 计堪称 “主力军”。精确地计算出 pH 值并直观显示出来。在日常水质监测工作中,工作人员需要定期使用 pH 计对水体进行检测,及时掌握水质酸碱度的变化情况。

不同类型的水体,其 pH 值有着各自独特的日变化规律。以池塘养殖水体为例,正常情况下,从晚上 23 点到次日凌晨 5 点,由于浮游植物的呼吸作用消耗氧气并产生二氧化碳,水体中的二氧化碳浓度升高,pH 值处于最低水平,一般可能会达到 7.5 左右。随后,随着太阳升起,浮游植物进行光合作用,不断吸收二氧化碳,释放氧气,水体中的二氧化碳浓度逐渐降低,pH 值开始逐渐上升,在下午 16 点到 17 点左右会达到最高值,正常池塘的最高 pH 值可能会达到 9.8 。如此日复一日,pH 值在适宜范围内呈现出有规律的波动,日正常变化范围通常为 1 - 2 。一旦 pH 值的波动超出这个正常范围,就如同拉响了警报,预示着水体可能出现了异常情况。比如,pH 值突然大幅升高,有可能是藻类过度繁殖,通过光合作用大量消耗二氧化碳所致;而 pH 值急剧下降,则可能是受到酸性物质污染,或者是水体中有机物分解产生了大量二氧化碳。

2. 科学调节有妙招

当水体酸碱度出现失衡时,我们需要采取科学有效的调节措施,帮助水体恢复 “酸碱平衡”。

对于酸性水体,生石灰是一种常用且效果显著的调节剂。生石灰的主要成分是氧化钙(CaO),它遇水后会迅速发生化学反应,生成氢氧化钙(Ca (OH)₂)。氢氧化钙呈碱性,能够与水体中的酸性物质发生中和反应,从而提高水体的 pH 值。在使用生石灰调节酸性水体时,要严格按照科学的用量进行操作。一般来说,每亩水面可根据水体的酸性程度,施用 5 - 10 千克的生石灰。在施用过程中,要将生石灰均匀地撒入水体中,确保其与水体充分接触,充分发挥调节作用。为了增强调节效果,还可以结合种植一些耐酸植物,如菖蒲、水葫芦等。这些植物不仅能够通过自身的生长代谢吸收水体中的重金属等有害物质,还能在一定程度上调节水体的酸碱度,为水生生物创造更适宜的生存环境。

若是面对碱性水体,我们可以采用泼洒明矾或盐酸的方法来进行中和调节。明矾的主要成分是十二水硫酸铝钾(KAl (SO₄)₂・12H₂O),它在水中会发生水解反应,产生氢氧化铝胶体和酸性物质,从而降低水体的 pH 值。每亩水面可施用 0.5 - 1 千克的明矾,将其充分溶解后均匀地泼洒在水体中。盐酸具有较强的酸性,能够直接与水体中的碱性物质发生中和反应,但在使用时必须格外小心。要根据水体的 pH 值高低,准确计算用量,一般每亩用 300 - 500 毫升,并且要将盐酸充分稀释后再全池泼洒,以免局部水体酸性过强,对水生生物造成伤害。配合使用微生物制剂也是一种有效的方法,它们能够加速水体中有机物的分解,降低水体的碱度,促进水体生态系统的平衡恢复。

3. 全民参与护水源

守护水质的 “酸碱平衡”,不仅仅是环保部门和专业人员的责任,更需要我们每一个人的积极参与。维护水体生态平衡。只有全社会共同努力,从源头减少污染,保护水体的自然缓冲能力,才能让我们的江河湖泊永葆清澈,为人类和生态系统的健康发展提供坚实保障。

结语

酸碱度是水质的 “晴雨表”,更是生态系统的 “生命线”。只有读懂这串数字背后的奥秘,才能守护好我们的生命之源。从日常饮水到环境保护,让我们共同关注水质 pH 值,为健康和生态筑牢防线。

新币彩票

新币彩票